A quelques km de la Bambouseraie d'ANDUZE, nous avons découvert la "Maison ROUGE", une ancienne filature de soie qui abrite le "Musée des Vallées cévenoles", située à St Jean-du-Gard.

Ce musée sera officiellement ouvert en avril 2018, mais on peut déjà visiter l'exposition permanente, qui montre qu'il y a, à peine un siècle, on était encore au Moyen-Âge dans les Cévennes.,

Tout le long du grand bâtiment, il y a de grand vases provenant des poteries d'Anduze (à quelques km de là), cachette très prisée des enfants

Nous pensions ces vases hors de prix, mais on a trouvé chez le fabriquant: "La Poterie de la Madeleine", les mêmes vases:

https://www.coin-fr.com/poterie/736-vase-anduze-emaille-tradition-flamme.html#

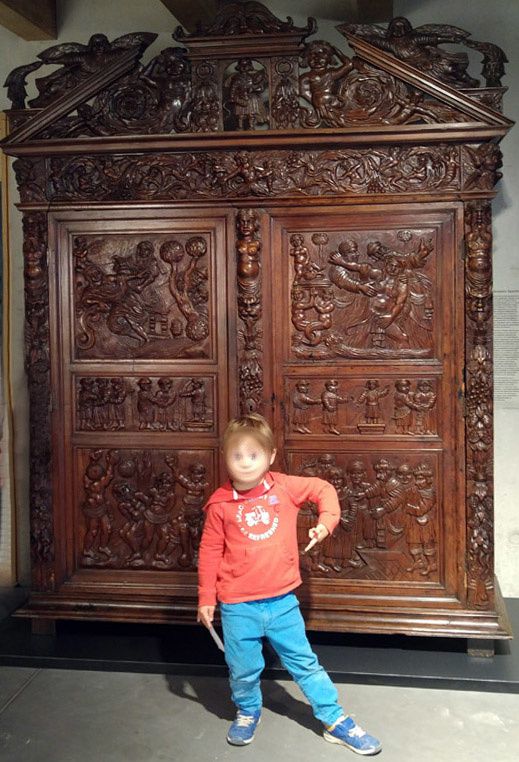

On est d'abord accueilli par une grande armoire du XVIIIème, relatant en 4 tableaux l'histoire biblique de Suzanne et des Vieillard qui est un épisode biblique relatant l'histoire d'une jeune femme, Suzanne qui, observée alors qu'elle prend son bain, refuse les propositions malhonnêtes de deux vieillards.

Pour se venger ceux-ci l'accusent alors d'adultère et la font condamner à mort.

Mais le prophète Daniel, encore adolescent, intervient et prouve son innocence. Il fait condamner les vieillards.

L'épisode se trouve au chapitre 13 du Livre de Daniel, chapitre considéré comme deutérocanonique. (1)

(1) Les livres deutérocanoniques sont les livres de la Bible que l'Église catholique et les Églises orthodoxes incluent dans l'Ancien Testament et qui ne font pas partie de la Bible hébraïque.

Déjà en pénétrant dans la 1ère salle, on est plongé dans un autre monde qui montre bien que les Cévennes étaient probablement la région la plus reculée de France, et que les avancées technologiques n'y sont arrivées que très tard.

Tout était organisé pour pouvoir travailler sur des terrains très pentus, en créant des restanques.

Afin de pouvoir s'adapter à tous les types de terre, le nombre de têtes de binettes, de fourches, de pelles, et de pioches est impressionnant.

Les mulets avaient leur tête recouverte d'une belle plaque en cuivre permettant de les identifier, mais aussi qui servait d'amulette pour les protéger des dangers.

Ces plaques, d’un diamètre d’environ 15 cm, se mettaient sur le front de la mule en étant attachées au frontal du harnais. Ces plaques étaient devenues avec le temps purement décoratives et on ne les mettait que dans les grandes circonstances : les jours de fête, pour un cortège de mariage, lors de la réception de l’évêque venant administrer le sacrement de confirmation ou encore lorsque l’on se rendait à la ville pour la foire.

Mais cet aspect décoratif est moderne : plus anciennement ces plaques frontales ont pu avoir une fonction magico-religieuse : c’étaient des amulettes protégeant l’animal du « mauvais œil ». On pensait ainsi que l’animal serait préservé des accidents. Pendant longtemps, on a également fait ainsi en Afrique du Nord et en Orient pour les ânes, mulets et chevaux mais aussi pour les chameaux.

Le plus souvent ces plaques portent le nom du propriétaire, une date (celle de la fabrication) et des motifs ornementaux.

Dans les Cévennes, 2 autres plaques latérales servaient de chasse-mouches et d’œillères.

Avant le XVIIIème siècle, l'élevage des chèvres était interdit dans les Cévennes, car ennemies des cultures et des forêts.

Puis ensuite autorisé afin de pouvoir fabriquer un fromage d'abord appelé le "Peraldon" puis le "Pelardon" (avec un "e") et enfin francisé en "Pélardon", et bénéficiant d'une AOC.

Aujourd'hui, c'est même une AOP (Appelation d'Origine Protégée) dont bénéficie ce fromage

Il était conservé avec d'autres aliments dans des garde-mangers.

Plus classique a été le passage dans une salle où étaient exposées de belles cloches pour les vaches.

Les cévenols étaient des paysans très pragmatiques et utilisaient des troncs d'arbres évidés et percés pour réaliser des ruches.

Tous les sabots ne se ressemblent pas.

Dans les Cévennes, afin d'économiser le bois, les sabots avaient une fabrication plus simple, comme le montre l'article ci-dessous.

Quand on pense à la soie, c'est la ville de Lyon qui vient à l'esprit, car la fabrication des vêtements venait de la région lyonnaise.

Mais l'élevage des vers à soie et la transformation des cocons de soie en bobine venait souvent des Cévennes.

On a pu suivre l'histoire du ver à soie fabriquant son cocon, puis son passage au stade de papillon.

Des dizaines de femmes et d'enfants, à partir de 12 ans (officiellement, mais souvent plus jeunes) travaillaient de 6h du matin à 19h le soir, sur les machines bruyantes et sans aucun confort, jusqu'au début du XXème siècle; avec l'interdiction de sortir (sauf dérogation), mais aussi l'obligation d'aller à la messe!

Afin d'être autonome en eau, les propriétaires de cette filature, avaient érigé une éolienne qui puisait d'eau du Gardon, situé en contrebas.

En ressortant de cette visite quelque peu éprouvante, on s'est dit que quelques soient les conditions de travail actuelle, il y a moins d'un siècle, on ne parlait pas des 35h de travail hebdo, et encore moins de congés payés ou de RTT.

On est quand même mieux au XXIème siècle !